Korg multi/poly Test: Eine neue VA-Generation? Viel mehr!

Vielleicht geht es euch wie mir, aber im Moment der Produktankündigung von Korgs multi/poly dachte ich mir nur „nicht schon wieder ein VA-Synth…“. Als ich dann etwas Zeit mit dem Gerät verbracht habe, merkte ich schnell, dass Korg hier ein echt spannendes Produkt auf den Markt gebracht hat. Denn der multipoly hat mit seinen unterschiedlichen Synthesemodellen das Zeug zum Soundchamäleon. Wie gut der Synth ist und für wen er sich eignet, erfahrt ihr im Korg multi/poly Test.

Auf einen Blick: Korg multi/poly Highlights und Negatives

- Extrem vielseitige Klangerzeugung mit solidem Sound

- Durchdachte Bedienung für Liveperformer

- Gut klingende Effektsektion

- Modulations-Routings sind bei anderen Herstellern intuitiver umgesetzt

- Für intensives Sounddesign ist die (gute) Editorsoftware notwendig

Korg multi/poly Test: Erster Eindruck

In den letzten Monaten hatte ich alle drei Varianten vor mir, das Korg multi/poly Modul, die VST Variante, und die Keyboardversion. Letztere kommt mit einer 37-Tasten-Klaviatur, die zwar anschlagdynamisch ist, sich aber vom (nicht überragenden) Spielgefühl nicht großartig von den anderen Modellen der Reihe unterscheidet. Das war für mich etwas überraschend, denn Korg bewirbt die Tastatur im multi/poly als halbgewichtet. Im Direktvergleich mit anderen halbgewichteten Varianten hätte ich das im multi/poly echt nicht gemerkt.

Am Ende blieb entschied ich mich für die Modulversion, die immer noch einen sehr guten Zugriff ermöglicht und ebenfalls das – für Performances nützliche – KAOSS-Pad bietet.

Beide Hardware-Varianten versprühen einen gewissen Plastik-Charme, sind aber dennoch robust genug, dass ich sie auch auf längere Reisen mitnehmen würde. Die Potis zeichnen sich durch einen angenehmen Widerstand aus und auch die Plastiktaster gehen klar. Schön ist auch, dass man die Modulvariante bei Bedarf in ein 19″-Rack einbauen und für den Desktopbetrieb die Rackwinkel abbauen kann.

An Anschlüssen bieten die multi/polys neben zwei Line-Outs und Kopfhörerausgang noch Anschlüsse für ein Pedal, USB-B, sowie ein MIDI-Duo.

Korg multi/poly: Aufbau einer Performance

Der Korg multi/poly ist von Grund auf als Multilayer-Synthesizer konzipiert – das zeigt sich besonders deutlich im Performance-Aufbau. Eine „Performance“ besteht aus bis zu vier unabhängigen Layern, die sich einzeln programmieren, ansteuern und modulieren lassen. Jeder dieser Layer ist ein vollwertiger, in sich abgeschlossener Synthesizer mit eigener Klangarchitektur, eigenem Modulationssystem und MIDI-Zuweisung. So erhält man mit geschickter Programmierung einen vierfach multitimbralen Synth, der gleichzeitig Bässe, Leads und Flächen liefert.

Eine Ebene tiefer: Pro Layer gibt es vier Oszillatoren

Jeder Layer im Korg multi/poly bietet vier frei konfigurierbare Oszillatoren, die unabhängig voneinander gesteuert werden können. Dabei hat man die Wahl zwischen drei Synthesearten: virtuell-analog, Wavetable und Waveshaping (West Coast). Diese lassen sich beliebig kombinieren, was eine enorme Klangvielfalt ermöglicht.

Alle Oszillatoren verfügen über individuelle Parameter wie Pitch, Panorama, Routing und Modulationstiefe. Sie lassen sich gezielt per LFOs, Hüllkurven oder Motion-Sequencer ansteuern und auch im Stereofeld verteilen. So entstehen bereits auf Layer-Ebene extrem dichte, modulierte und räumliche Sounds, ohne externe Effekte zu benötigen. Und wem das immer noch nicht reicht, hat zudem noch die Möglichkeit, mit Ringmodulation oder Sync die Obertonstruktur zu verändern.

Dadurch liefert der multi/poly eine extrem flexible Klangpalette, die von kräftigen Bässen, Melodic Techno Leads und Trance-Plucks bis hin zu komplexen digitalen Texturen, Dub Chords und warmen analogen Pads reicht. Im folgenden Video erhält man einen Eindruck dieser Flexibilität.

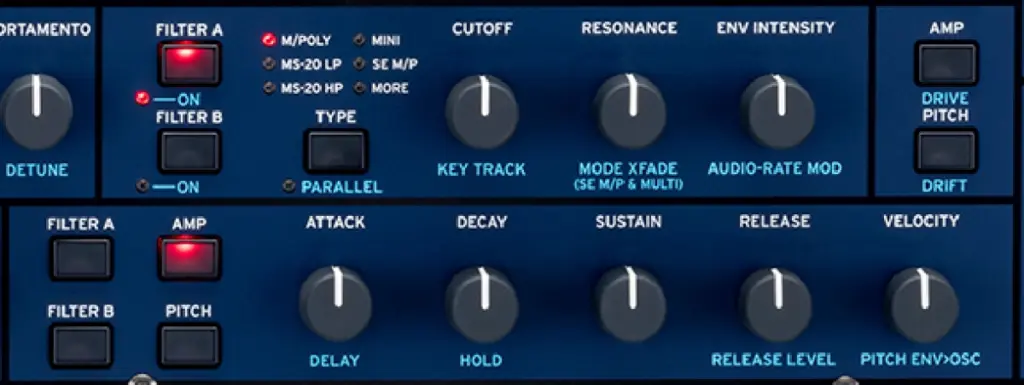

Die Filtersektion: Dual-Filter mit Multifiltern

Insgesamt bietet der multi/poly pro Layer zwei unabhängige Filter, die 14 verschiedene Filtertypen beherbergen, darunter klassische Lowpass-, Highpass-, Bandpass- und Notch-Filter. Viele orientieren sich dabei an analogen Vorbildern – darunter Filtermodelle im Stil des MS-20, Polysix oder Moog.

Auch wenn man deutliche Unterschiede zwischen den Modellen hört, so muss ich an dieser Stelle sagen, dass man hier eher von Tendenzen sprechen sollte, was die Authentizität betrifft. Ein multi/poly ersetzt nicht den knurrigen Charme eines MS20 oder die Oberheim-SEM-Breitseite. Trotzdem liefert der multi/poly einen hervorragenden Sound, der auch bei hohen Resonanzwerten oder Filter FM nicht in die Knie geht.

Jedes Filter verfügt über seine eigene Hüllkurve sowie Modulationsmöglichkeiten über LFOs, Envelopes oder die Oszillatoren. Die Filterresonanz reicht dabei bis zur Eigenoszillation – ideal für druckvolle Acid-Lines oder experimentelle Klangverläufe.

Arpeggiator

Der Arpeggiator im Korg multi/poly ist, verglichen mit der restlichen Klangerzeugung, der Schwachpunkt des Synths. Dabei stört noch nicht einmal die eher rudimentäre Ausstattung mit den Standardmustern. Sondern es ist vielmehr die Tatsache, dass man Performances nicht so aufbauen kann, dass der Arpeggiator lediglich auf ein oder zwei Layer wirkt, während man z.B. mit den anderen Layern Pads dazu spielt.

Lediglich der Round Robin Mode ist hier erwähnenswert, bei dem die Layer mit jeder neuen Note nacheinander angespielt werden. Das kennt manch einer vielleicht noch aus dem Korg monopoly. Mit geschickter Programmierung sind hier subtile Nuancen ebenso möglich, wie stimmige Phrasen, bestehend aus komplett unterschiedlichen Einzelsounds.

Envelopes. LFOs, Motion-Sequencer und mehr: Die Modulationsmöglichkeiten des Korg multi/poly

Von bis zu 5500 Modulationsverknüpfungen ist auf der Webseite von Korg die Rede. Auch wenn ich die im einzelnen nicht nachgezählt habe – Die Modulationssektion des multipoly gehört zu den umfangreichsten, die es derzeit auf dem Markt gibt. Dass es Korg dabei schafft, das Ganze über die Hardware noch einigermaßen bedienbar zum machen, ist bestimmt auch der langjährigen Erfahrung geschuldet. Allerdings muss man auch erwähnen, dass andere Hersteller wie etwa Sequential mit dem Take 5 die Messlatte noch etwas höher gehängt haben, was gezielte Verknüpfung von Modulationen betrifft.

Auf der anderen Seite punktet Korg mit dem kostenlosen Editor/Librarian. Häufig erstelle ich das klangliche Fundament direkt am multi/poly und switche ab einer bestimmten Stelle zum Editor. Dort erledige ich dann das klangliche Finetuning oder tief gehendes Sounddesign. Und das ist beim multi/poly zweifelfrei möglich.

Pro Layer gibt es vier loopbare DAHDSR-Hüllkurven, fünf LFOs sowie sechs Modulations-Prozessoren. Die Hüllkurven lassen sich zudem in ihrem Charakter anpassen, wofür auch Modelle von Klassikern zur Verfügung stehen, darunter ARP, Moog, oder Sequential. Wie wichtig der Einfluss einer Hüllkurve auf den Sound ist, wird gerne mal unterschätzt. Wenn es aber z.B. um Nuancen eines knackigen Bass geht, ist gerade der Hüllkurvenverlauf ein entscheidender Faktor.

Abgerundet wird das Ganze durch Motion Sequencing 2.0, bei dem sich Timing, Pitch, Shape und andere Parameter unabhängig sequenzieren lassen. Der Sequencer ist allerdings in erster Linie zur Modulation gedacht. Zwar kann auch die Oszillator-Frequenz ein Ziel sein, klassische Sequencer-Melodien lassen sich mit dem multi/poly aber eher umständlich programmieren.

Effektsektion des multi/poly

In insgesamt vier Effektslots hat man im Signalweg von links nach rechts die Wahl aus 1. Distortion / Lofi / Kompressor, 2. Modulations-Effekte, 3. Delay, und 4. Reverb / Master-EQ. Im Gegensatz etwa zu einem opsix ist die Reihenfolge beim Korg multi/poly fest vorgegeben, was ich etwas schade finde.

Pro Effektslot gibt es zahlreiche Varianten inklusive spezielleren Modellen, sowie Effektpresets, um direkt loszulegen. Gut gelöst finde ich, dass man auch eigene Effekt-Presets abspeichern kann.

Die meisten Effekte klingen ordentlich und sind eine gute Ergänzung zur internen Klangerzeugung. In der Produktion würde ich sie wahrscheinlich gegen spezialisierte Plugins oder Effektgeräte austauschen, aber für Live-Anwendungen kann man sich zusätzliche Peripherie gut sparen.

Korg multi/poly Test: Welche Alternativen gibt es?

Wer auf die Hardware-Erfahrung verzichten kann, bekommt den Sound des Korg Multipoly ebenso gut als Software mit dem Korg multi/poly native. Ich habe mich dennoch für die Desktopversion entschieden, mit der das Soundschrauben einfach intuitiver von der Hand geht.

Ob einem ein direkter Bezug ein vierfaches des Anschaffungspreis Wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Bezieht aber in die Kalkulation immer mit ein, dass auch ein Rechner Geld kostet, ebenso das Interface, die DAW etc. Und dass all diese Sachen nach ein paar Jahren so gut wie wertlos sind. Wenn ihr DAW-less arbeitet, stellt sich die Frage natürlich erst gar nicht.

Als Hardware-Alternative zum Korg multi/poly sehe ich tatsächlich den Modwave von Korg als heißesten Kandidaten. Zwar handelt es sich hierbei in erster Linie um einen Wavetable-Synth, aber für die traditionelle Nutzung als VA-Synth gibt es auch hier die klassischen Wellenformen und eine gute Auswahl an Filtern.

Hätte ich den modwave damals behalten, wäre dieser wohl ersetzt worden, oder der multi/poly nicht eingezogen. Der größte Unterschied zwischen beiden ist der Sample-Import im modwave, durch den auch hybride „ROMpler“-Sounds möglich sind. Dafür punktet der multi/poly mit Westcoast-Synthese (Waveshaping), die dem modwave vorenthalten sind.

Korg multi/poly Test: Fazit

Ich dachte eigentlich, dass zum Thema VA schon fast alles gesagt wurde, weshalb mich die Produktankündigung erstmal kalt ließ. Doch bereits nach wenigen Minuten in der Praxis war klar, dass Korg mit dem multi/poly einen ausgezeichneten Synth entwickelt hat. Für mich definitiv ein Highlight.

Denn nicht nur klanglich weiß der multi/poly zu überzeugen. Auch das Feature-Set geht weit über Standards hinaus und hält lange Nächte für Soundforscher und Produzenten bereit. Wer auf die Hardware verzichten kann, bekommt mit dem Korg multi/poly Native Plugin eine ebenso gut klingende Alternative. Man verzichtet hier aber auf das gut durchdachte Bedienkonzept.